SEOのキーワード選定方法は!初心者が失敗しやすいポイントと成果を上げるコツを解説

2025年09月15日

SEOで成果を出すには、適切なキーワード選定が不可欠です。しかし、「検索ボリュームが多いワードを選ぶだけ」「ツールの数値を鵜呑みにする」といった初歩的なミスで成果につながらないケースが多発しています。本記事では、SEO初心者が陥りやすい失敗例とその原因、確実に成果を上げるためのキーワード選定の基本ステップやコツを、実践的かつ分かりやすく解説します。自社メディアの成長を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1. SEO初心者が陥りやすいキーワード選定の失敗例とその原因

SEOのキーワード選定は、メディア運営担当者が最初につまずきやすい工程の一つです。なぜなら、経験値や体系的な知識がないまま進めてしまうと、成果につながらないワードばかりを選んでしまいがちだからです。多くの担当者が直感やツールの数値だけに頼り、検索ボリュームや思いつきで判断してしまう傾向があります。その背景には、検索意図や顧客ニーズを十分に掘り下げるプロセスの不足があるケースが多いです。ここでは、SEO初心者が陥りやすい失敗例とその主な原因を具体的に解説します。

1.1. 思いついたワードをそのまま選定してしまう

SEO対策でよくある失敗のひとつが、「思いついたワードをそのままキーワードにしてしまう」ことです。日常会話や自社の視点で浮かんだ単語を使いがちですが、実際にユーザーが検索で入力する言葉とは大きく異なるケースが多々あります。特に業界固有の呼び方や専門用語は、一般ユーザーにとって馴染みが薄く、検索ニーズから外れてしまいがちです。その結果、せっかく記事を作成しても対象読者に届かず、コンテンツが埋もれてしまうリスクがあります。成果につながるキーワード選定を行うためには、担当者の想像に頼るのではなく、ターゲットが日常的にどんな言葉で課題を検索しているのかをリサーチし、必要に応じて顧客ヒアリングを行うことが欠かせません。

・日常の会話や自社視点で思いついた単語を、そのままキーワードとして選ぶケースは非常に多い

・ユーザーが実際に検索で使う言葉は、担当者の想像とは異なる場合がほとんど

・専門用語や業界固有の呼び方は、一般ユーザーには馴染みがなく、検索ニーズとズレたワードになりがち

・結果として、対象読者の流入を得られず、コンテンツが埋もれてしまう

・ターゲットが日常的にどんな言葉で課題を検索しているのか、事前のリサーチやヒアリングを怠ると、成果につながるキーワード選定は難しくなる

1.2. 検索ボリュームが大きいものをそのまま選定してしまう

検索ボリュームの大きいキーワードは、一見すると多くの流入が見込めて魅力的に思えます。しかし実際には競争が激しく、初心者が成果を出すにはハードルが高いのが現実です。さらに、いわゆる「ビッグワード」は検索意図が幅広いため、記事がコンバージョンにつながりにくい傾向があります。たとえば「マーケティング」や「SEO」といったキーワードは多くのユーザーが検索する一方で、「学びたい」「比較したい」「導入を検討している」など目的が多岐にわたり、記事の方向性がぼやけやすいのです。したがって、キーワード選定においてはボリュームだけで判断せず、競合状況や検索意図を総合的に分析することが成果につながる第一歩となります。

・ビッグワードは検索意図が幅広く、コンバージョンにはつながりにくい傾向がある

・「マーケティング」や「SEO」などは多くの人が検索するが、何を知りたいのか具体性が欠け、記事の方向性がぼやけてしまう

・ボリュームだけで判断せず、競合状況や検索意図も合わせて検討することが重要

1.3. ツール数値の鵜呑みにして選定してしまう

キーワード選定でよくある失敗のひとつが、ツールが示す数値を鵜呑みにしてしまうことです。特に初心者は「月間検索数」や「競合性」といった数字だけを根拠に選んでしまいがちですが、実際のユーザー行動やビジネスの文脈を無視したままでは成果につながりません。検索ボリュームが高くても、自社サービスに関連性が薄いキーワードを狙えば、アクセスは増えても問い合わせには結びつかないケースが目立ちます。もちろんツールのデータは重要な参考指標ですが、それ以上に顧客の課題や自社の強みを照らし合わせて最終判断する視点が欠かせません。

・キーワードツールの数値は、あくまで参考指標

・SEO初心者は「月間検索数」や「競合性」といった数字のみを根拠にキーワードを選び、実際のユーザー行動やビジネスの文脈を無視しがち

・数値が高くても、成果につながらないワードや、そもそも自社サービスに関連性が薄いワードを選んでしまうケースも目立つ

・ツールのデータは必要だが、実際の顧客課題や自社の強みと照らし合わせて最終判断する視点を持つことが不可欠

1.4. 顧客ニーズを無視して選定してしまう

SEO対策の本質は、検索ユーザーが抱える課題を解決することにあります。しかし実際には、メディア運営担当者の視点に偏り、顧客が本当に求めている情報や悩みを深掘りしないままキーワードを選んでしまうケースが少なくありません。その結果、記事が自己満足型になり、たとえ検索上位を獲得してもコンバージョンにはつながらない状況を招きます。重要なのは、キーワード選定を単なる検索ボリューム頼みで終わらせないことです。「誰に」「何を」届けるのかを明確にし、顧客視点に立ったキーワード設計を行うことこそが、SEO施策を成果へ導く第一歩となります。

・SEO対策の本質は、検索ユーザーの課題解決にある

・メディア運営担当者の視点に偏り、顧客が本当に求めている情報や解決したい悩みを深掘りしないままキーワードを選んでしまうことが多い

・このような場合、コンテンツが自己満足型になり、検索上位を取れてもCVにつながらない結果となりがち

・キーワード選定は「誰に」「何を」届けるのかを明確にし、顧客視点で設計することが成果への第一歩

2. 成果につながるキーワード選定のために押さえるべき基本ステップ

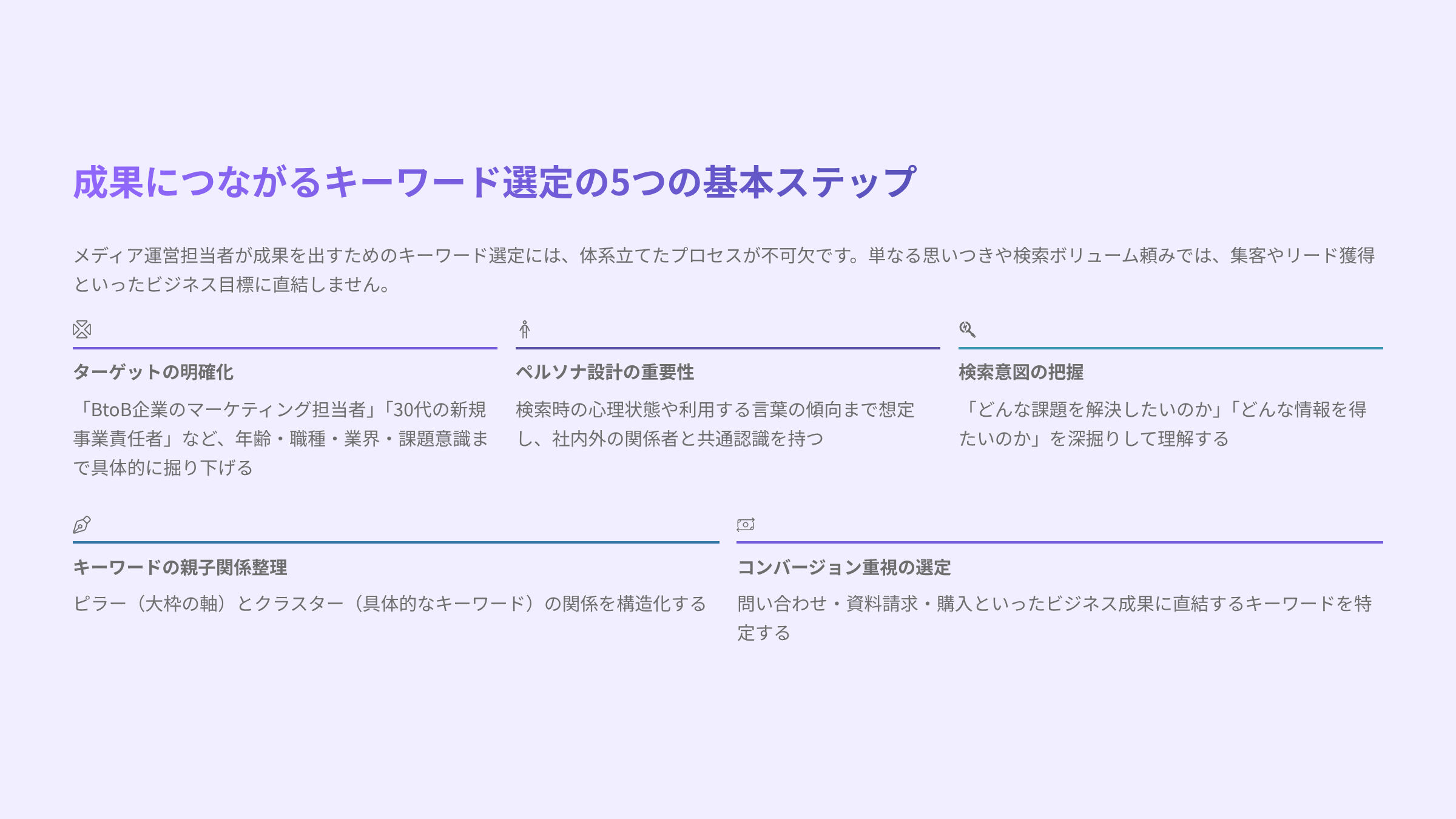

メディア運営担当者が成果を出すためのキーワード選定には、体系立てたプロセスが不可欠です。単なる思いつきや検索ボリューム頼みでは、集客やリード獲得といったビジネス目標に直結しません。まずターゲット像を具体化し、ペルソナを設計したうえで、検索意図を丁寧に把握しましょう。その後、キーワードの親子関係を整理し、最終的にはコンバージョンにつながるワードを優先的に選ぶことが重要です。

- ・ターゲット像の具体化

- ・ペルソナの設計

- ・検索意図の把握

- ・キーワードの親子関係整理

- ・コンバージョン重視のキーワード選定

以下で各ステップごとに要点を解説します。

2.1. ターゲットの明確化

キーワード選定の第一歩は、自社メディアのターゲットを具体的に定めることです。例えば「BtoB企業のマーケティング担当者」や「30代の新規事業責任者」といったように、年齢・職種・業界・課題意識まで具体的に掘り下げることで、検索行動に直結するキーワードが見えやすくなります。逆にターゲットが曖昧なままだと、検索ワードも散漫になり、成果に結びつかないリスクが高まります。誰のために、どんな情報を届けたいのかを文章化し、ペルソナ設計や検索意図分析と連動させることが重要です。ターゲットの解像度を高めるほど、より成果に直結するキーワードを発見でき、SEO施策全体の精度が格段に向上します。

・「BtoB企業のマーケティング担当者」「30代の新規事業責任者」など、年齢・職種・業界・課題意識まで掘り下げる

・ターゲットが曖昧だと検索ワードも散漫になりやすい

・誰のために、どんな情報を届けたいかを明文化

・ペルソナ設計・検索意図分析も一貫した精度で進めやすい

・ターゲットの解像度を高めるほど成果に直結しやすいキーワードを発見しやすくなる

2.2. ペルソナ設計の重要性

ターゲットを大まかに定めた後は、より具体的に「ペルソナ」を設計することが重要です。ペルソナとは、年齢・性別・職種・抱える課題・情報収集経路・意思決定プロセスなどを細かく設定した架空のモデルユーザーを指します。検索時の心理状態や利用する言葉の傾向まで想定することで、ユーザーの行動がよりリアルに見えてきます。特に成果を重視する場合は、ペルソナが抱える課題や行動パターンを踏まえてキーワードを抽出することが効果的です。また、ペルソナ設計は社内外の関係者と共通認識を持つためにも欠かせません。誰もが同じ理想顧客像を共有できることで、記事制作やSEO戦略の一貫性が高まり、成果につながるコンテンツを効率的に作成できます。

・ペルソナとは年齢・性別・職種・課題・情報収集経路・意思決定プロセスなどを細かく設定した架空のモデルユーザー

・検索時の心理や状況、使う言葉の傾向まで想定できる

・成果重視の場合、ペルソナの課題や行動パターンを踏まえてキーワード抽出が効果的

・社内外の関係者と共通認識を持つためにも必要不可欠

2.3. 検索意図の把握

検索意図の把握は、キーワード選定における最重要ポイントのひとつです。単語そのものを見るだけではなく、検索する読者が「どんな課題を解決したいのか」「どんな情報を得たいのか」を深掘りして理解する必要があります。たとえば「キーワード選定 コツ」と入力する人は、効率的に選定するノウハウや失敗を避ける方法を求めているケースが多いでしょう。そのためには、実際の検索結果や関連ワード、検索上位の記事を丁寧に分析し、ユーザーが本質的に求める情報を明らかにすることが不可欠です。意図に合致しないキーワードを選んでしまうと、アクセスは増えても成果にはつながりません。流入の質を高めるために、検索意図を的確に把握することが重要です。

・単語そのものだけでなく、読者がどんな課題解決や情報獲得を目的に検索しているか深掘り

・例:「キーワード選定 コツ」と入力する人は「効率的なノウハウ」や「失敗事例」を求めているケースが多い

・実際の検索結果や関連ワード、検索上位記事の内容を分析

・ユーザーの本質的なニーズを把握

・意図に合致しないワード選定では流入しても成果につながらない

2.4. キーワードの親子関係を整理

キーワード選定では、ピラー(大枠の軸となるキーワード)とクラスター(ピラーを補完する具体的なキーワード)の親子関係を整理することが欠かせません。例えば「キーワード選定」がピラーであれば、「キーワード選定 ツール」や「キーワード選定 方法」といった関連ワードがクラスターにあたります。こうした構造化を行うことで、多様な検索意図に対応でき、コンテンツ全体の網羅性や導線設計が強化されます。また、記事同士を内部リンクで結びやすくなるため、ユーザー体験の向上にも直結します。さらに、体系的なサイト構造はGoogleからの評価も高まりやすく、SEO効果の底上げにもつながります。したがって、キーワードの親子関係整理は記事戦略の基盤となる重要なステップなのです。

| 用語 | 内容・例 |

|---|---|

| ピラーキーワード | 大枠の軸となるワード(例:「キーワード選定」) |

| クラスターキーワード | ピラーの下位に位置する具体的なワード(例:「キーワード選定 ツール」「キーワード選定 方法」) |

・構造化により多様な検索意図に対応

・Googleからの評価も高まりSEO効果の底上げにも繋がる

・記事間の内部リンク設計にも役立つため整理は必須

2.5. コンバージョン重視の選定

キーワード選定の最終的な目的は、単なるアクセス数の増加ではなく、問い合わせ・資料請求・購入といったコンバージョンを生み出すことにあります。流入が多くても成約につながらなければ意味がありません。そのため、自社の強みやサービス内容、過去の成果データを踏まえ、ビジネス成果に直結するキーワードを特定することが欠かせません。特に、購入意欲の高い検索クエリや検討段階で使われやすい具体的なワードを優先して対策することで、効率的に成果を上げることが可能です。また、選定したキーワードごとに成果を定期的にモニタリングし、PDCAを回すことで、より確実にコンバージョンへとつなげることができます。

・流入数が多くても成約につながらなければ意味がない

・過去のデータや自社の強み・サービス内容を踏まえ、ビジネス成果に直結するキーワードを特定

・購入意欲の高い検索クエリや検討段階で使われやすい具体ワードを優先的に対策

・選定したキーワードごとの成果を定期的にモニタリングし、PDCAを回すことが求められる

3. ビジネス成果を最大化するためのキーワード選定のコツ5選

基本の選定方法をマスターした上で、さらにビジネスで成果を出すためには、自社サービスの強みや顧客課題、競合の動向など、複数の視点を組み合わせて戦略的に選定することが重要です。ここでは、成果に直結するキーワード選定の具体的なコツを5つに絞って解説します。読者が自社に合ったキーワード戦略を立てられるよう、実践的なポイントを押さえていきます。

3.1. 自社サービスの提供価値を再整理する

成果につながるキーワード選定の出発点は、自社サービスの本当の強みや独自性を明文化することです。まずは競合と比較した際に際立つ差別化ポイントや、顧客にとっての機能的・情緒的な価値を洗い出しましょう。「なぜ自社が選ばれるのか」「他にはない魅力は何か」という視点で整理することで、検索意図を深く掘り下げたキーワード設計が可能になります。単なる商品説明にとどまらず、ユーザーが期待するベネフィットの源泉を言語化できれば、以降のキーワード選定にも大きな影響を与えます。結果として、より読者の心に響くコンテンツへとつなげることができるのです。

・「なぜ自社が選ばれるのか」「他にはない魅力は何か」の視点で整理

・検索意図を深く掘り下げたキーワード設計が可能

・単なる商品説明にとどまらず、ユーザーが期待するベネフィットの源泉を言語化

・ベネフィットの源泉を言語化できれば、以降のキーワード選定に大きく影響

3.2. 自社サービスで解決できる顧客課題を把握する

自社のUSPを洗い出した上でキーワード選定を成功させるには、顧客が抱える課題や悩みを正確に把握することが欠かせません。サービス利用者がどのような問題意識を持ち、どのタイミングで情報収集を始めるのかを想定することで、実際の行動に直結するキーワードが見えてきます。例えば「コスト削減」「業務効率化」「外注依存からの脱却」といった具体的な課題に寄り添う言葉を盛り込めば、検索からの流入だけでなく問い合わせや成約につながりやすくなります。そのためには顧客インタビューや導入事例の分析が有効であり、実際のユーザー視点を取り入れることで、より実践的で成果につながるキーワード設計が可能になります。

・「コスト削減」「業務効率化」「外注依存からの脱却」など具体的な課題に寄り添うキーワードを抽出

・検索からの流入だけでなく、実際の問い合わせや成約につながりやすくなる

・顧客インタビューや導入事例の分析も有効

3.3. 競合分析をおこない、狙えるスキマを探す

競合他社の上位表示キーワードや記事内容を分析することで、自社が狙うべき「スキマ」を発見できます。多くの競合がすでに強固に対策している領域ばかりを追いかけても、成果にはつながりにくいのが現実です。むしろ、競合が十分にカバーできていないニッチなテーマや、既存記事に網羅性の不足がある分野を特定することが重要です。そのうえで、自社の強みを活かせる独自領域をキーワードとして選定することで、検索順位だけでなく実際の問い合わせや成約につながりやすい導線を築けます。戦略的にスキマを狙う戦略が、効率的かつ成果の出るSEOライティングには欠かせません。

・競合が強いキーワードばかりを狙わない

・自社の強みを活かせる独自領域を選定

・検索順位だけを意識せず、実際に成果につながるキーワードを見極める

・戦略的に選定することがポイント

3.4. ロングテールキーワードの重視して選定する

ロングテールキーワードは検索ボリュームこそ少ないものの、具体的なニーズや課題を持つユーザーが多く含まれている点が大きな魅力です。このようなキーワードを重視することで、競合が少ない領域から効率的に見込み顧客を獲得でき、結果的にコンバージョン率の高い流入を得やすくなります。特にGoogleのAIモードの登場により、単語だけでなく文章による検索が増えることが予測されるため、細分化されたニーズに対応できるロングテール戦略はますます重要になります。例えば「キーワード選定 コツ 初心者」「SEO 記事 効果測定」といった複合ワードを洗い出し、検索意図に沿った記事を制作することで成果を最大化できます。単一ワードではなく具体性の高い複合ワードを積極的に活用することが鍵です。

・「キーワード選定 コツ 初心者」「SEO 記事 効果測定」など複合ワードを洗い出す

・ユーザーの検索意図に応じた記事制作を進める

・成果を最大化するには、単一ワードではなく具体性の高い複合ワードを積極活用

・AIモードの登場によりロングテールキーワードの重要性がさらに高まる

3.5. ペルソナに応じた調整を行う

ターゲットとなるペルソナの行動特性や情報ニーズに応じて、最適なキーワードは大きく変わります。たとえば意思決定権を持つ経営層は「投資対効果」や「事業成長」などを重視する一方、現場担当者は「具体的な手順」や「効率化の方法」といった実務寄りの言葉で検索する傾向があります。そのため、複数のペルソナ像をあらかじめ設定し、それぞれに合わせてキーワードや記事内容を調整することで、より高い成果を得ることが可能です。また、ヒアリングやユーザーテストを通じて実際の検索行動を把握すれば、机上の空論ではないリアルなニーズに基づいたキーワード設計を行えます。結果として、読者の関心を的確に捉え、コンバージョンにつながるコンテンツ制作が実現します。

・複数のペルソナ像を設定し、それぞれに合わせてキーワードや記事内容を調整

・より高い成果につなげることが可能

・ヒアリングやユーザーテストを通じて、実際の検索行動に即したキーワード設計を心がける

4. Creative Driveによる高精度なキーワード選定プロセスの全貌

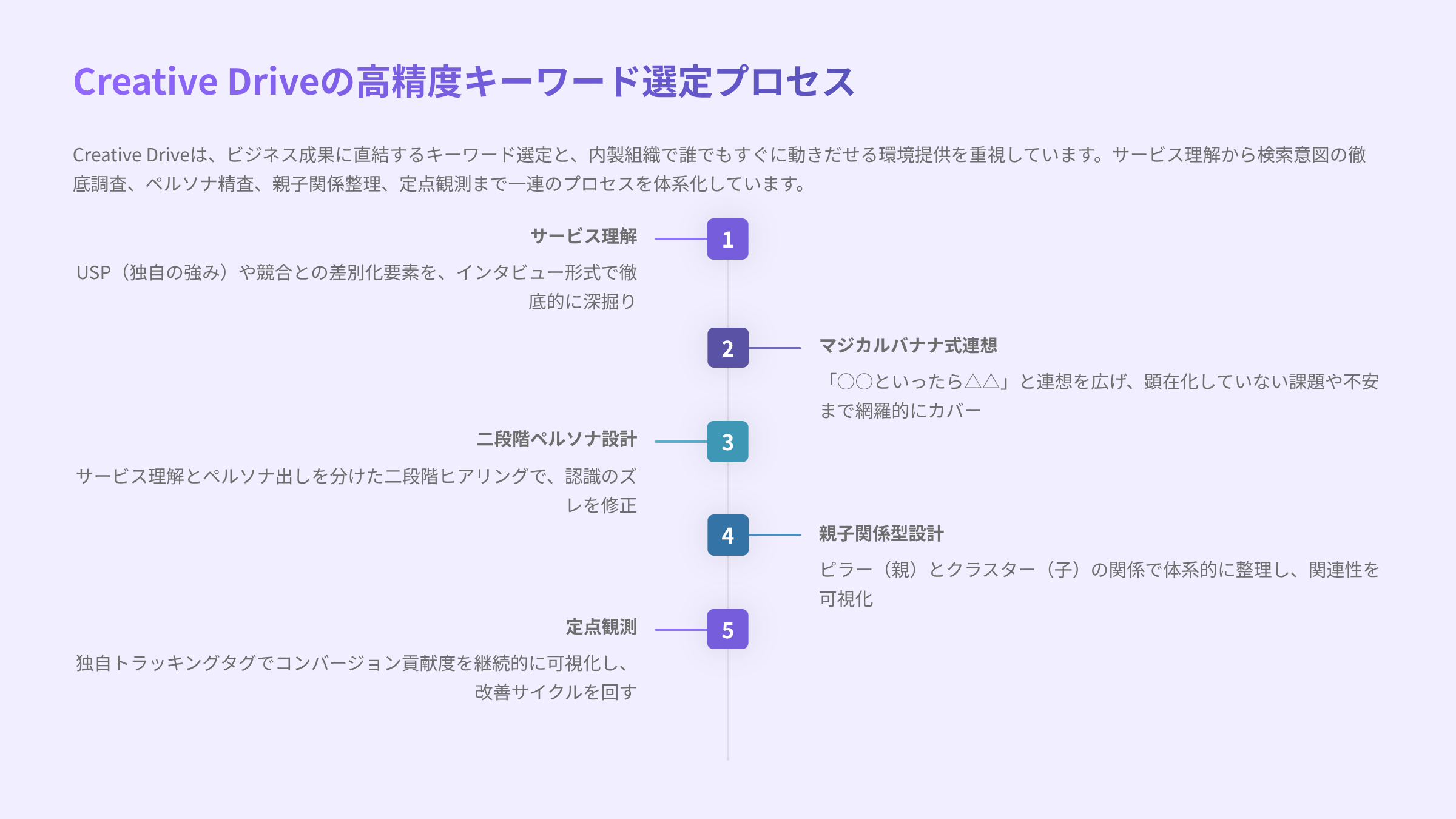

Creative Driveは、ビジネス成果に直結するキーワード選定と、内製組織で誰でもすぐに動きだせる環境提供を重視しています。そのため、サービス理解から検索意図の徹底調査、ペルソナ精査、親子関係整理、定点観測まで一連のプロセスを体系化しています。メディア運営担当者が「何から手を付ければいいか分からない」状況やディレクターとライターが分業制であっても、的確な手順で成果を最大化できる仕組みを構築しています。ここでは各ステップのポイントを、専門的な視点で詳しく解説します。

・ビジネス成果に直結するキーワード選定と、誰でもすぐに動きだせる環境提供を重視

・サービス理解〜検索意図調査〜ペルソナ精査〜親子関係整理〜定点観測までプロセスを体系化

・何から手を付ければよいか分からない担当者でも迷わず成果最大化

・ディレクターとライターが分業でも正しく情報伝達可能なキーワード表を提供

4.1. 顧客サービス理解から始める選定 | USP(ユニークセールスプロポジション)を精査

Creative Driveでは、キーワード選定の出発点として「サービス理解」を徹底的に深掘りします。単なるサービス資料の理解にとどまらず、USP(独自の強み)や競合との差別化要素、解決できる課題を潜在・顕在・業務・情緒といった切り口で細かく分解します。さらに、顧客に提供できる機能的価値や情緒的価値を言語化し、「なぜ選ばれるのか」を因数分解して明確化します。インタビュー形式で導入事例や業界別ユースケースも掘り下げることで、まだ顧客自身が気づいていない強みを浮き彫りにできるのが大きな特徴です。そのため、事前アンケートやサービス資料をただもらって読み込むだけではなく、日程調整した上でのインタビュー形式を最も重要視しております。これにより、表面的な情報にとどまらない、成果につながるキーワード選定の土台を築いています。

以下は実際のインタビューで確認させていただくヒアリング項目の一部です。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| サービス深掘り | 提供している機能や仕組みを把握 |

| USP(独自の強み) | 競合と差別化できる要素やユニークな価値 |

| 競合比較 | なぜ自社が選ばれるのか、他社にはない魅力は何か |

| サービス・商品を通して解決したい課題 | そこのサービスがどのような課題・ペインポイントを解消するものか?潜在課題・顕在課題・業務的課題・情緒的課題に分解しヒアリング |

| 顧客に提供できる価値 | 機能的価値(効率化・コスト削減など)と情緒的価値(安心感・信頼感など) |

| 選ばれる理由の因数分解 | サービスの選ばれる理由を分析し、成果の土台を構築 |

| 導入事例 | エビデンスに基づく内容になるため、定量情報に関してはサービス資料やサイト情報も参考資料として共有いただいております |

| 想定される業界ユースケース | 具体的な事例がない場合でも、あえて想定される業界におけるユースケースの仮説を深ぼることで、本質的に解決したいことが見えてくる。 |

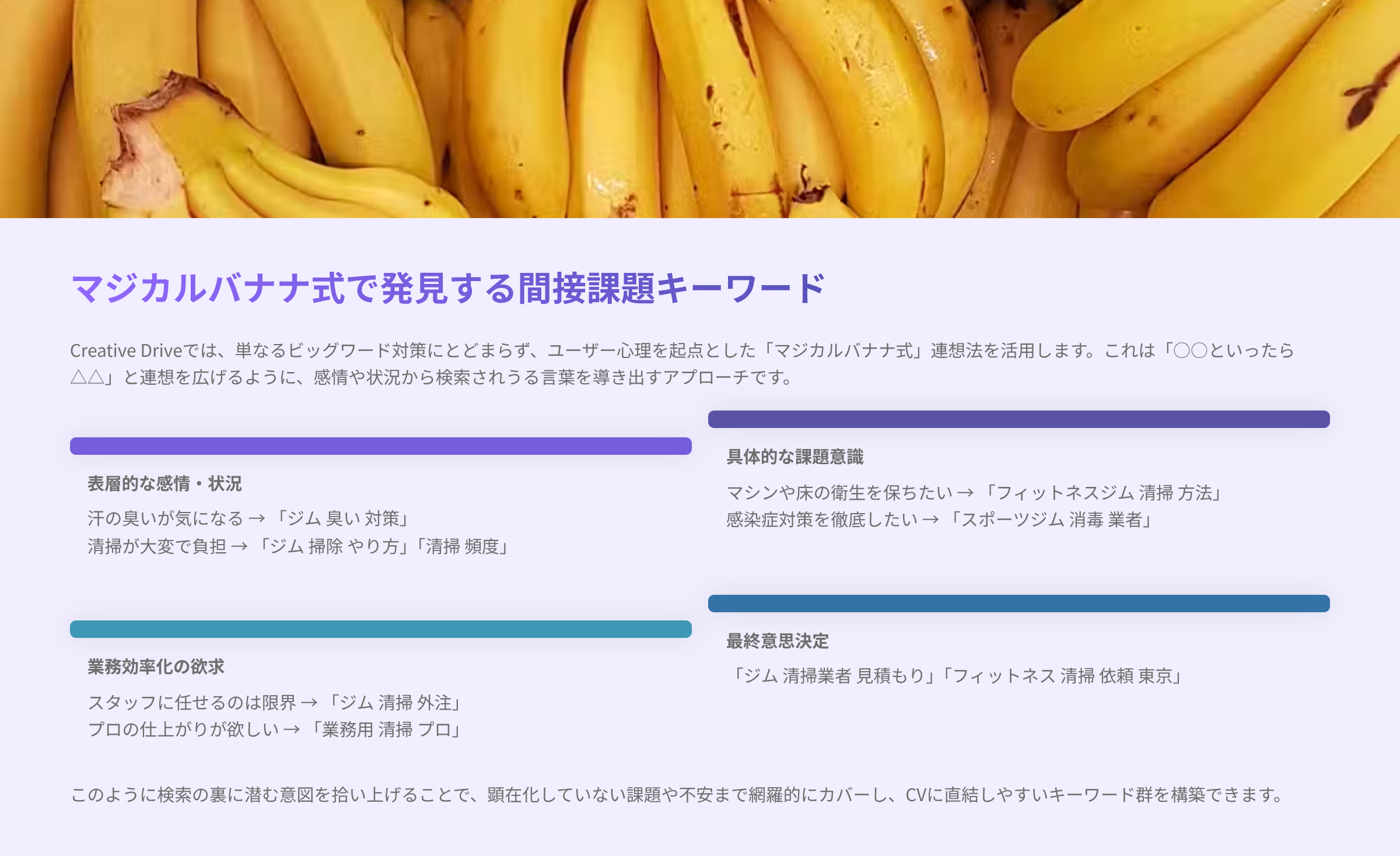

4.2. マジカルバナナ式で見つける間接課題キーワード

読者のみなさまは、昔やっていたテレビ番組「マジカル頭脳パワー!!」で生まれた、4拍子のリズムに乗って前の言葉から連想する言葉をリレー形式で答えていくゲーム「マジカルバナナ」をご存知でしょうか?

Creative Driveでは、単なるビッグワード対策にとどまらず、ユーザー心理を起点とした「マジカルバナナ式」連想法を活用します。これはゲームのように「○○といったら△△」と連想を広げるように、感情や状況から検索されうる言葉を導き出すアプローチです。

例えば、「ジム経営者が清掃業者に依頼する」までの思考プロセスを、マジカルバナナ理論(連想ゲームのように“○○といえば△△”と広げる手法)で展開すると以下のように整理できます。

Step1:表層的な感情・状況

-

汗の臭いが気になる → 「ジム 臭い 対策」

-

清掃が大変で負担 → 「ジム 掃除 やり方」「清掃 頻度」

Step2:具体的な課題意識

-

マシンや床の衛生を保ちたい → 「フィットネスジム 清掃 方法」「トレーニング器具 除菌」

-

感染症対策を徹底したい → 「スポーツジム 消毒 業者」「コロナ 対策 清掃」

Step3:業務効率化の欲求

-

スタッフに任せるのは限界 → 「ジム 清掃 外注」「フィットネス 清掃 委託」

-

プロの仕上がりが欲しい → 「業務用 清掃 プロ」「清掃 品質 高い」

Step4:依頼検討段階の検索

-

コスト感を知りたい → 「ジム 清掃 費用」「フィットネス 清掃 相場」

-

業者選びをしたい → 「スポーツ施設 清掃 業者」「ジム 清掃 専門」

Step5:最終意思決定に近いキーワード

-

「ジム 清掃業者 見積もり」

-

「フィットネス 清掃 依頼 東京」

このように検索の裏に潜む意図を拾い上げることで、顕在化していない課題や不安まで網羅的にカバー可能できるのがマジカルバナナ理論に優れている点です。競合が見落としがちな裾野の広い集客を実現し、CVに直結しやすいキーワード群を構築できます。

・マジカルバナナ式連想法を活用

・顕在化していない悩みや不安までカバー

・「失敗したくない」「丸投げしたい」などユーザー心理を抽出

・CVに直結しやすい広範なキーワードセットを構築

・競合が見落とす集客の取りこぼしを防止

4.3. 二段階ヒアリングで実現する高精度ペルソナ設計

キーワード選定の精度は、どれだけリアルなペルソナを描けるかに左右されます。Creative Driveでは「サービス理解」と「ペルソナ出し」を分けた二段階ヒアリングを採用しています。初回はサービスの強みや現状を丁寧にヒアリングし、その内容をもとに複数のペルソナ案を提示させていただきます。2段階の打合せに分けることで、初回の内容を整理した上で、顧客とすり合わせ、認識のズレを修正が可能です。これにより属人的な認知バイアスを排し、ビジネスインパクトの大きいターゲット層に最適化したキーワード設計が可能となります。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 初回ヒアリング | サービスの強みや現状を丁寧にインタビュー |

| ペルソナ案提示 | ヒアリング内容に基づき複数ペルソナ案を弊社側で作成 |

| 二回目打合せ | あえて弊社側で作成したペルソナ案を提示し顧客とすり合わせることで、認識ズレを修正、優先度の明確化まで実施 |

| 高精度ペルソナ設計 | バイアス排除&インパクト大なターゲット層に最適化 |

4.4. 関連性で整理する親子関係型キーワード設計

Creative Driveのキーワードリストは、ピラー(親)とクラスター(子)の関係でグルーピングし、関連性ごとに体系的に整理しています。これにより、キーワード単体では見えにくいテーマの広がりや、どの切り口で記事を展開すべきかが明確になります。さらに、検索意図や記事種別と併せて提示することで、「このテーマは全体像のどこに位置づけられるか」を誰でも理解しやすい形に落とし込みます。単なるリストではなく、関連性を可視化した整理こそが、安定した成果につながる基盤となります。

-

親子関係での体系化:ピラー(親)とクラスター(子)でグルーピング

-

関連性ごとの整理:単体では見えにくいテーマの広がりを明確化

-

展開の方向性を提示:どの切り口で記事を展開すべきかを把握できる

4.5. 認識のズレを防ぐキーワード設計:検索意図と記事のゴールを明確化

どんなに優れたキーワードを選んでも、ライターとディレクターが分業する環境では、情報が正しく伝わらなければ意図したアウトプットになりません。そこでCreative Driveでは、検索ボリュームや検索意図に加え、記事種別や見出し構成案までをキーワードリストに記載し提供しています。さらに、整理済みのヒアリングシートとセットで渡すことで、ライターは迷うことなく記事制作が可能になります。この方式でキーワード選定とリスト共有を実施するようになってから、実際に、経験の浅いスタッフやアルバイトであっても、精度の高い記事を作成できる事例が数多く生まれています。これにより、制作現場の齟齬を未然に防ぎつつ、ビジネス成果につながる記事を安定的に生み出せます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 検索意図の明確化 | ユーザーの課題意識や検索理由を明確に設計 |

| 記事ゴールの設計 | 記事を通じて導きたいアクションを明確化 |

| 制作現場のズレ防止 | 認識の違いによるミスや齟齬を未然に防止 |

| ユーザー体験と成果向上 | ユーザー満足とビジネス成果の両立を実現 |

4.6. 対策したキーワード別のコンバージョン貢献度を定点観測

Creative Driveは、独自のトラッキングタグを埋め込むことで、実際のコンバージョン貢献度を継続的に可視化できます。またコンバージョンに貢献したキーワードから、目標成果地点に至るまでの経路分析ができるため、「どのキーワード経由でどのようなコンテンツを経由し、問い合わせや売上につながったか」を定点観測し、次なる改善へダイレクトに活かせるのが強みです。定量データに基づく改善サイクルが回ることで、PDCAの属人化やノウハウの分断を防ぎます。

・キーワードごとにコンバージョン貢献度を可視化

・独自トラッキングタグと分析機能で成果を定点観測

・定量データに基づく改善サイクルでPDCAの属人化を防止

5. まとめ

キーワード選定はSEOの成否を大きく左右する重要な工程です。思いつきや単なる検索ボリューム頼みでは、実際のビジネス成果にはつながりません。成果を上げるには、ターゲットやペルソナの明確化、検索意図の把握、キーワードの親子関係整理、そして自社の強みや顧客課題に寄り添った選定が不可欠です。さらに、コンバージョンを意識したキーワード選定やPDCAサイクルの徹底が、持続的な成長には求められます。

「どのワードで集客し、どのワードが実際の売上やリードにつながったのか」までを可視化し、高精度なキーワード戦略を実現したい方は、Creative Driveの活用がおすすめです。2回のヒアリングを踏まえたコンバージョンに直結するキーワードの選定サポート、AIと独自分析を組み合わせ、記事生成から効果測定・改善までワンストップで支援します。気になる方はぜひお問い合わせください。