Google検索の「AIモード」とは?使用方法やSEOに与える影響について考察します

2025年09月10日

Google検索に新たに導入され始めている「AIモード」とは、一体どのような機能なのかご存じでしょうか。

従来の検索体験とは異なり、AIがユーザーの意図を深く理解し、より最適化された回答を生成するこの新機能は、SEOにも大きな影響を及ぼし始めています。

本記事では、AIモードの概要や従来検索との違い、SEO戦略へのインパクトについて詳しく考察します。

今後のサイト運営や情報発信に必須の知識を、ぜひご確認ください。

目次

Google検索のAIモードとは何か?

Google検索のAIモードは、従来の検索体験を根本から刷新するGoogleの新機能です。

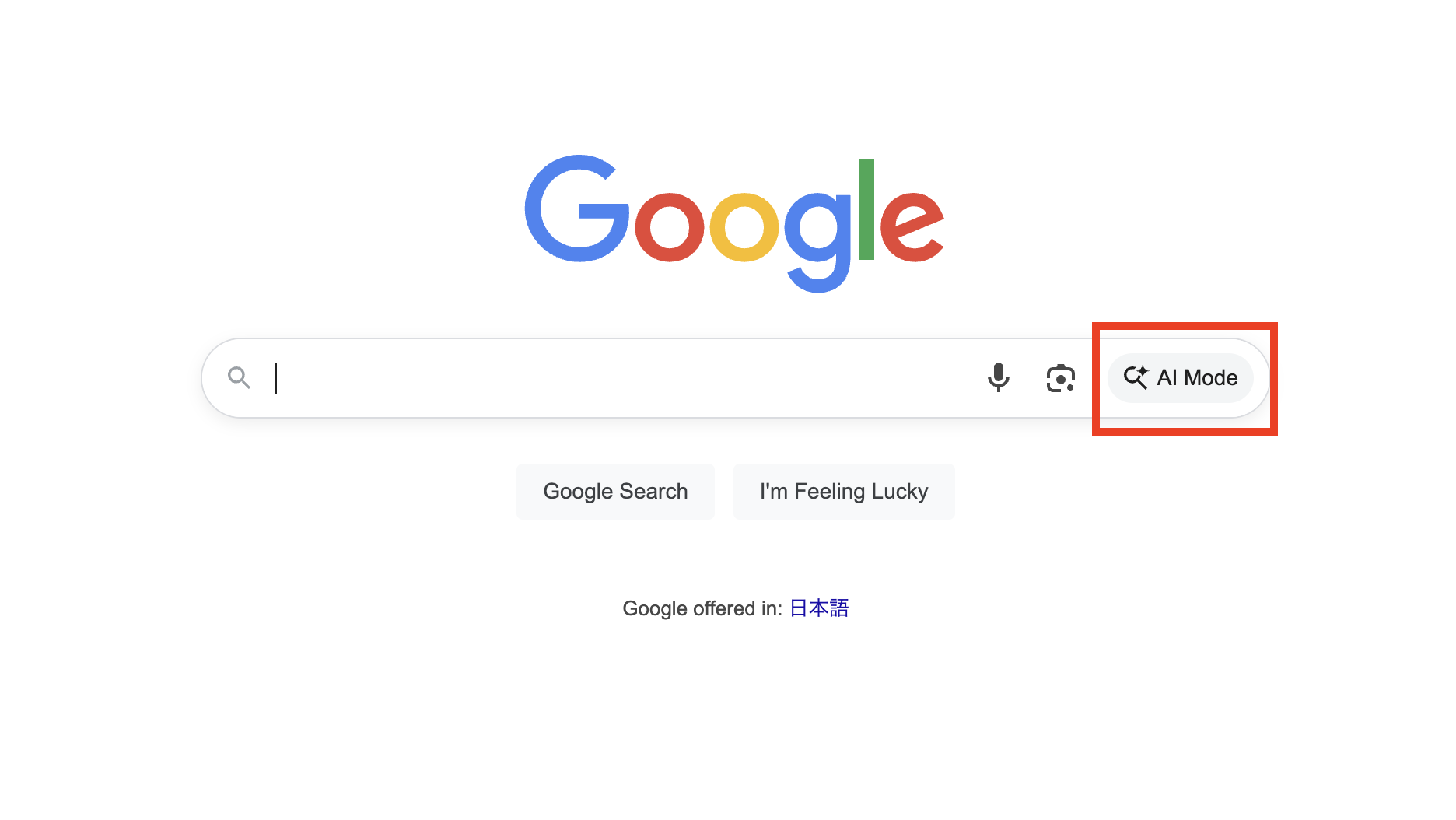

2025年5月に米国で正式展開され、日本でも今後の導入が発表されています。AIモードでは、検索結果画面の上部に「AI Mode」タブが新設され、Google独自の生成AI「Gemini」がユーザーの検索意図を深く理解し、対話形式で回答を生成します。

複雑な質問や長文のリクエストにも瞬時に対応し、サブクエリ分解やマルチモーダル解析など最先端技術を活用。従来のリンク一覧型検索から、より直感的かつ深い情報取得へと進化しています。

特徴を大まかに説明していきます。

AIが意図を理解し回答生成

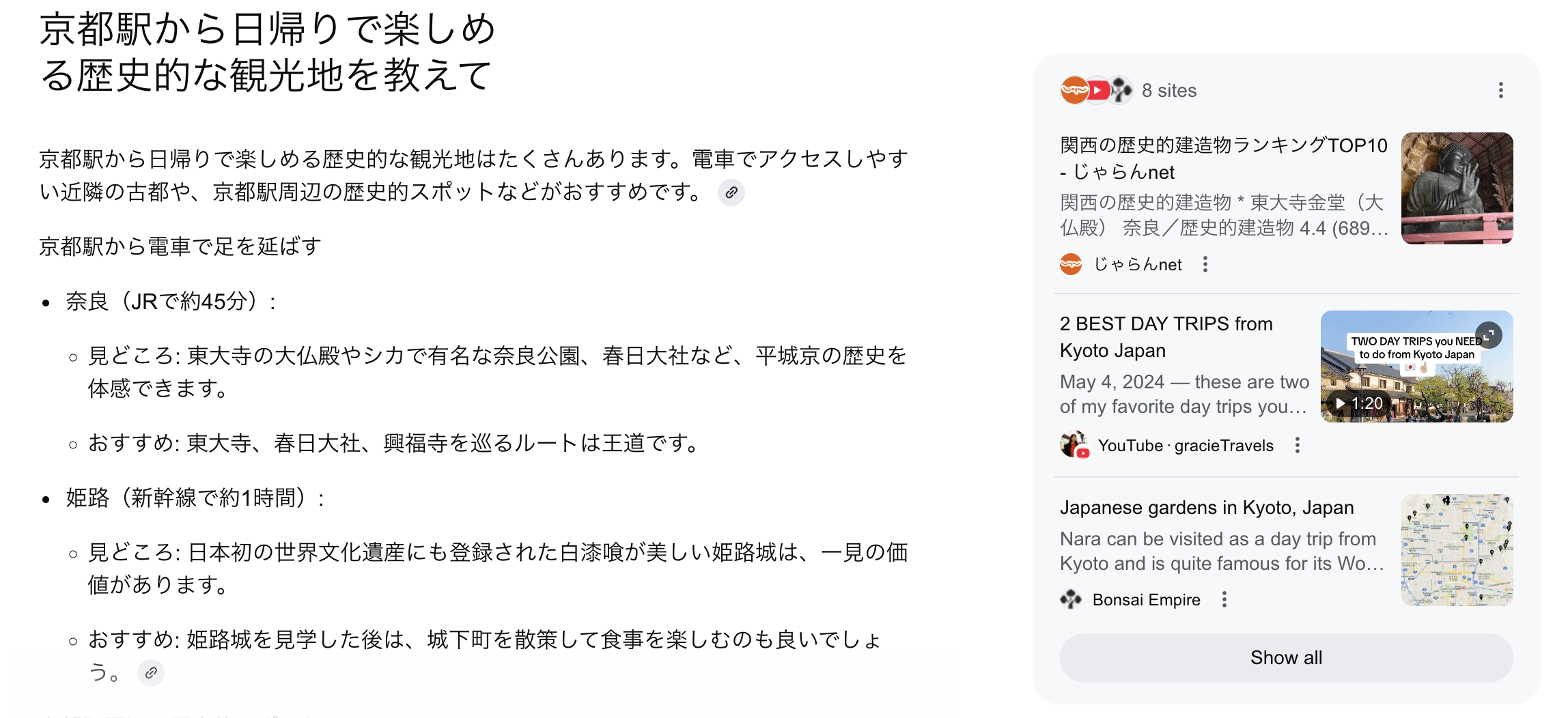

AIモードの最大の特徴は、ユーザーの質問意図を深く理解し、生成AIが対話的に回答を作成する点です。

従来のGoogle検索は、入力したキーワードに対し関連サイトのリンクをリストアップする形式でした。しかしAIモードでは、AIが複数の情報源をもとに要約・統合した文章回答を生成します。

例えば「京都駅から日帰りで楽しめる歴史的な観光地を教えて」といった複雑な質問も、AIが意図を正確に把握し、具体的な候補や移動方法などをまとめて提示。さらに追加質問で会話を深めることもでき、従来よりも少ない手間で欲しい情報にたどり着ける設計です。

検索結果にAI Modeタブ追加

AIモードの導入により、Google検索の画面上部に「AI Mode」タブが新たに追加されています。このタブを選択すると、AIが生成した回答が中央に大きく表示され、従来の「画像」「ニュース」などのタブと並列で利用可能です。通常の検索結果とAIモードをワンタッチで切り替えられる点も特徴。2025年9月以降、日本語版での展開も順次拡大予定です。ユーザーは従来型検索かAIモードかを目的に応じて自由に選択できます。

・「AI Mode」タブは画像やニュースと同列で並ぶ新UI

・AIモードの利用はワンタッチで切り替え可能

・日本語版は2025年9月から順次リリース予定

・ユーザーが利用方法を選択できる柔軟な設計

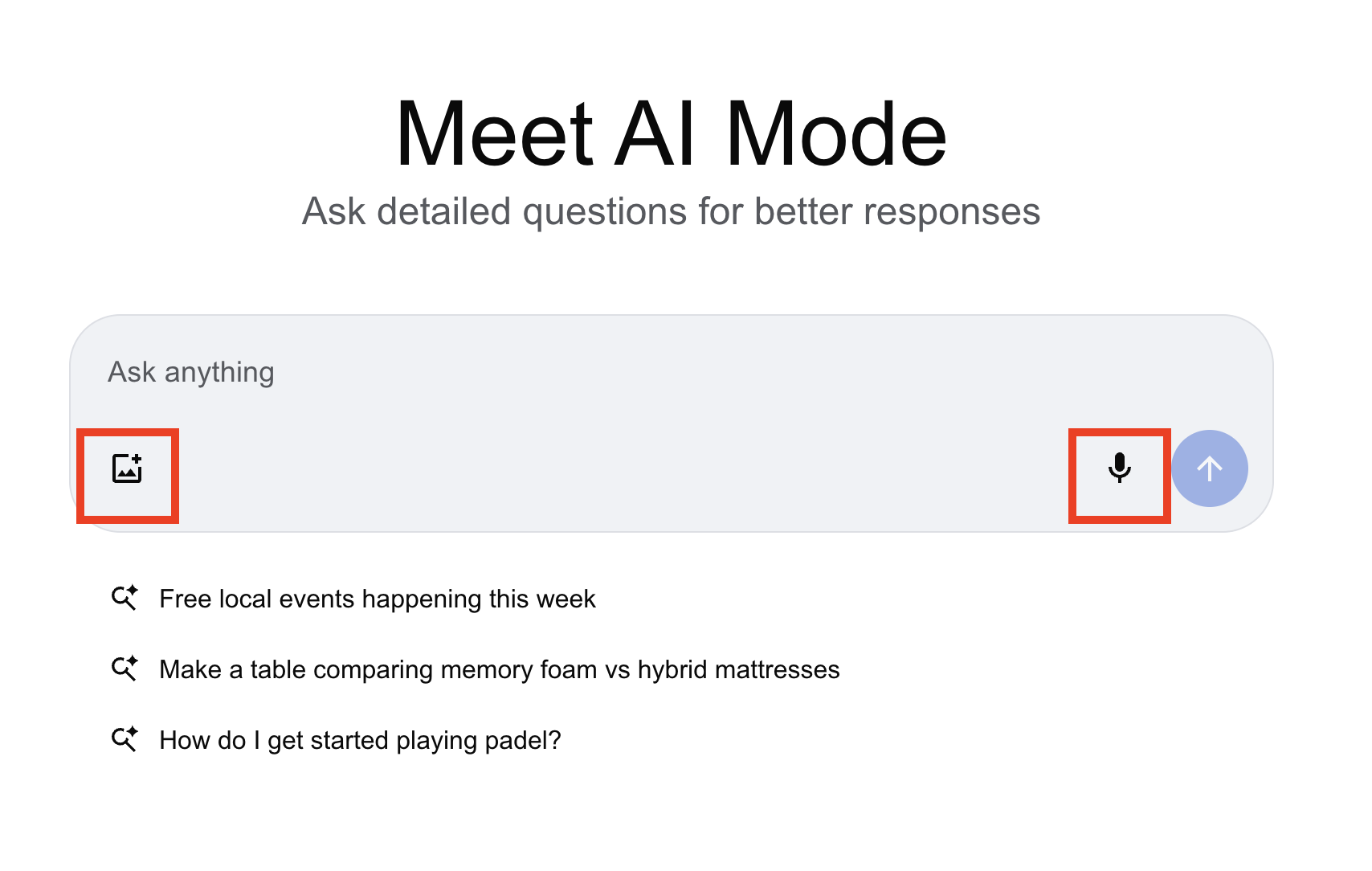

Geminiがマルチモーダル解析

AIモードの中核を担うのがGoogleの生成AI「Gemini」です。

Geminiはテキストだけでなく画像・音声・動画・プログラムコードなど多様な情報形式(マルチモーダル)を一元的に解析できる先進モデルです。

たとえば、画像をアップロードしてその内容を質問したり、音声で検索内容を伝えたりすることも可能。従来のテキスト検索では難しかったシーンでも、直感的な検索体験が可能となります。今後はさらに多様な入力・出力形式に対応する拡張も予定されています。

| 機能 | 活用例 |

|---|---|

| 画像検索と写真情報の融合 | 植物の写真をアップロードし、種類特定や育て方、関連情報をAIがテキストで提示。購入先や近隣店舗も案内。 |

| 音声による質問 | 家電製品を映しながら音声で質問し、さらにテキストで条件を追加して情報を絞り込む。 |

| 手書きメモや図解の読み取り | ホワイトボードの議事録や図の写真をアップロードし、その情報をもとに検索や要約を自動生成。 |

サブクエリ分解で複雑な質問対応

AIモードは「クエリ・ファンアウト」と呼ばれる技術を活用し、複雑な質問を複数のサブクエリへ自動分解する高度な仕組みを持っています。

例えば「春休みに家族で行ける、予算15万円以内の温泉旅行は?」という質問には、「春休みにおすすめの旅行先」「15万円以内」「子ども向けの温泉地」など複数の切り口で同時に検索・解析。これらの結果を統合して、条件に合致した具体的な提案を一つの回答として提示します。複雑な条件や長文クエリにも瞬時に対応できるため、従来よりも高度な情報探索が実現されています。

・1つの複雑な質問を複数のサブクエリに自動分解

↓

・地図情報や商品データベースなど多様な情報源を同時に検索

↓

・条件に合致した最適な情報を一つの回答に統合

深い調査機能と拡張予定

AIモードは「Deep Search(深層調査)」や「エージェント機能」など、より高度な調査や自動化タスクを実現する機能拡張が予定されています。Deep Searchは数百件もの検索を同時実行し、専門家レベルのレポートや引用付きの詳細回答を数分で生成可能。エージェント機能は、チケット購入やレストラン予約といったユーザーの代行操作も視野に入れています。今後はGoogleレンズ連携によるリアルタイム会話型検索やパーソナライズ機能の強化も計画されており、AIモードは検索体験のさらなる進化を牽引します。

AIモードの使い方

2025年9月9日に日本でもAIモードが使用可能と発表されましたが、2025年9月10日段階ではまだ日本語使用できません。。

使用方法

①通常のGoogle検索で「google検索 英語版」と検索

②英語版のGoogle検索のURLをクリック

https://www.google.com/?hl=en&gws_rd=cr

③上記URLをクリックするとAIモードが表示される

※日本版のGoogle検索をすると画像のような画面になり、利用ができません。

現在(2025年9月10日時点)は英語版のみ利用可能ですが、Googleは2025年9月以降、日本を含む180以上の国と地域でAIモードの順次展開を進めており、今後は日本語での利用も現実味を帯びてきました。

日本語版の提供開始により、国内ユーザーもより直感的かつ効率的に情報収集ができるようになると期待されています。

AIモードは、検索体験を「探す」から「理解する・深掘りする」へと進化させるGoogleの最新機能です。今後もその機能拡張や日本語対応状況に注目し、活用方法をいち早くキャッチアップしていくことが、SEOや情報発信の現場でも重要となるでしょう。

従来の検索とAIモードの違い

Google検索の「AIモード」は、従来の検索体験を大きく変える新機能です。以前は入力したキーワードに対して、該当するWebサイトのリンク一覧が表示される形式でしたが、AIモードの登場により、AIが内容を理解しユーザーの意図に合わせて生成した文章で回答を返す形に変化しています。AIモードはGoogleの最新AIモデル「Gemini」などを活用し、複雑な質問にも即座にまとめて答えが得られる点が大きな特徴です。2025年5月から米国で本格導入が開始され、日本でも今後の展開が発表されています。この変化は情報の取得・活用方法そのものを進化させる可能性があり、SEOやWebマーケティングにも大きな影響をもたらすと注目されています。

| 項目 | 従来のGoogle検索 | AIモード |

|---|---|---|

| UI(ユーザーインターフェース) | 検索キーワードに対してリンク一覧をリスト表示(タイトル+説明文) | 「AI Mode」タブを選択すると、中央にAI生成の回答が表示され、必要に応じて追加質問も可能 |

| UX(ユーザーエクスペリエンス) | キーワードを考え、複数サイトを巡回し比較・収集する必要あり | 自然文や複雑な質問を理解し、情報を統合して提示。フォローアップ質問で深掘りも可能 |

| データソース | インデックスされたWebページ | Webページ+ナレッジグラフ+Googleショッピング+リアルタイム情報(ニュース・天気・交通など) |

AIモードとAI Overviews(旧SGE)の違い

AIモードとAI Overviews(旧SGE)は、どちらもGoogle検索における生成AI活用の最新機能ですが、その設計思想やユーザー体験には明確な違いがあります。

両者はGeminiをはじめとするGoogleの生成AI技術を基盤にしていますが、AIモードは「AIとの対話による深掘り型検索体験」を、AI Overviewsは「従来の検索結果にAI要約を加える体験」をそれぞれ提供しています。2025年時点でAIモードは米国から順次展開され、日本でもリリースが発表されましたが、利用可能な機能や実装範囲も異なっています。

機能と体験の違い

AIモードは、検索画面上部に専用タブが追加され、ユーザーがこのタブを選ぶとAIによる会話的な回答が表示されます。複雑な条件を含む質問にもGeminiが「クエリ・ファンアウト」でサブトピックに分解し、複数ソースから情報を統合して網羅的な回答を生成します。さらに画像や音声入力などのマルチモーダル対応も可能で、まるでチャットボットと会話するように深掘りした検索ができるのが特徴です。

一方でAI Overviewsは、従来の検索結果リストにAI生成の要約が表示される仕組みです。主に複雑なクエリや、多角的な情報収集が必要なケースで、検索結果の上部にAIがまとめた要点が提示されますが、ユーザーは通常の検索体験の延長線上でこの情報を利用します。AI Overviewsは情報の信頼性確保のため従来の検索ランキングやナレッジグラフと連動しており、要点の根拠となるウェブリンクも併記されます。

| 機能 | AIモード | AI Overviews |

|---|---|---|

| 体験の違い | 対話型の深掘り体験、AIと会話しながら検索 | 通常検索+AI要約、要点を簡潔に提示 |

| 入力方法 | テキスト・画像・音声などマルチモーダル対応 | テキスト検索が主体 |

| 情報の統合・分解 | クエリ・ファンアウトでサブトピック分解&多角的統合 | 既存ランキング+AI要約で複数視点から要点整理 |

| ユーザーへの価値 | 複雑な質問も一度に解決、さらに深掘り質問も可能 | 要点把握と多様な情報への橋渡し |

| ウェブリンクの扱い | 必要に応じて根拠リンクを提示 | 要約根拠となるリンクを必ず併記 |

技術基盤と表示方法の違い

AIモードは、Geminiのカスタムバージョンを用いた会話型AIが中心です。検索語句が長文化しやすく、複数回の検索や追加質問も一つの画面で完結します。今後はDeep Searchやエージェント機能、パーソナライズなどの追加も予定されており、検索の体験そのものを再定義する方向です。検索画面には「AI Mode」タブが加わり、ここからAI対話が始まります。

対してAI Overviewsは、従来の検索体験にシームレスにAI要約機能を追加したものです。Googleの品質・ランキングシステムを基盤とし、YMYL(Your Money or Your Life)領域では特に信頼性の高い情報元が重視されます。また、AI Overviewsは必要に応じて表示される仕組みで、全ての検索クエリで出現するわけではありません。AI Overviewsは1.5億人以上のユーザーが利用し、18〜24歳の若年層で特に利用率や満足度が高まっています。

| 技術基盤 | AIモード | AI Overviews |

|---|---|---|

| AIモデル | Geminiのカスタムバージョン | Geminiカスタムモデル+従来のランキングシステム |

| 表示方法 | 専用タブ「AI Mode」内で対話・深掘り | 検索結果上部にAI要約を追加 |

| 強調領域 | クエリ分解、マルチモーダル対応、Deep Searchなど | ランキング連携、情報の信頼性担保 |

| 検索語句の傾向 | 長文化・複雑化 | 通常のキーワード検索 |

| 表示頻度 | ユーザー選択時のみ | 必要に応じて自動表示 |

AIモード導入によるSEO戦略への影響

従来の検索画面とは異なり、AIによる要約・整理された情報が検索結果の中心に表示されるため、SEOにおける流入構造や戦略には大きな変化が起こっています。

検索エンジンの本質が「探す」から「理解する」へとシフトしつつあり、今後のSEO対策には新しいアプローチが求められます。以下の項目では、AIモードがSEOに与える具体的な影響と、時代に適応するための考え方を解説します。

PV数の減少

AIモードの登場により、ユーザーは検索結果ページ上でAIが生成したまとめや要約を得る機会が増加しています。従来のようにWebサイトへのリンクをクリックして詳細を調べる流れから、AIによる要約だけで満足するケースが増える「ゼロクリック検索」現象が拡大。情報まとめ系やFAQ型クエリではPV(ページビュー)の減少傾向が特に顕著です。

Googleの公式発表によれば、AI OverviewsやAIモードの導入後、ユーザーはより多様な質問を投げかけるようになり、検索離脱が進む一方で、実際にサイトを訪問した場合の滞在時間やエンゲージメントは向上しています。

また、AI Overviewsの利用者は従来よりも多様なWebサイトにアクセスする傾向が強まり、18~24歳の若年層では検索体験へのエンゲージメントがとくに高くなっています。

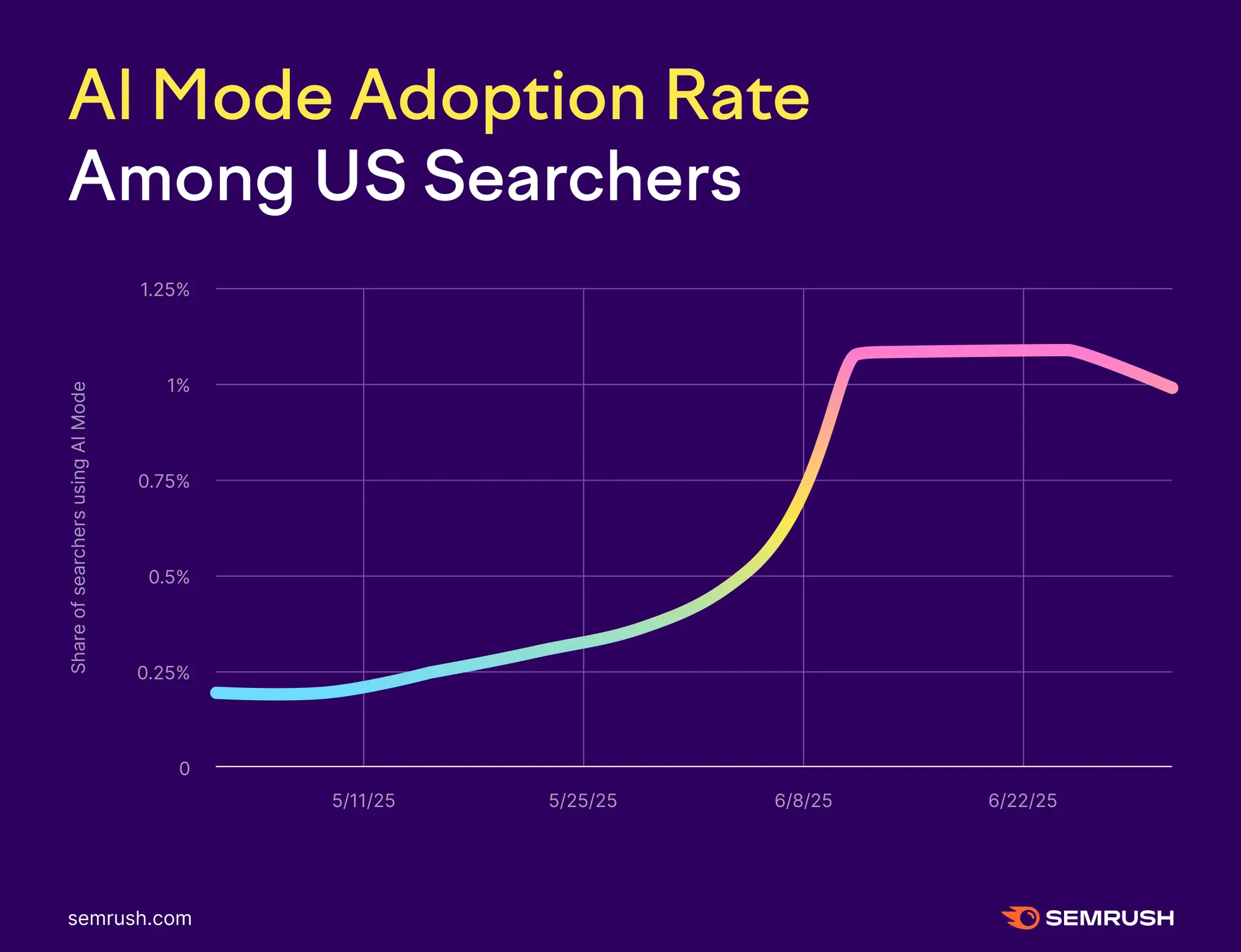

下記でSEMRUSH社のAIモードに関する調査の概要をまとめています。

利用増加率

AIモードの使用率は、ローンチ直後の2025年5月初旬に約 0.25% だったのが、7月初旬には約 1% に増加。つまり約4倍の伸び

外部サイトへの流入

AIモードのセッションのうち、外部ドメインへのクリックはわずか6〜8%。逆に、92〜94%はゼロクリックセッション(検索結果内で完結)となっています。これは従来のGoogle検索(AIオーバービューあり)に比べて著しく高い数値です(従来でのゼロクリック率:35〜46%)。

また、hubspot社のブログのPVが大幅に下がった話も有名です。

重要なのはPVの増減ではなく、CVにつながるコンテンツの作成とhubspot社のCEOも言及しています。

探索的・複雑な質問が増える

AIモードではチャット型の対話的検索体験が可能になり、ユーザーはこれまで以上に長く複雑な質問を投げかける傾向が顕著です。AIは複数のサブトピックに分解し、網羅的かつ具体的な回答を生成します。Googleのデータによると、AIモード利用者の検索クエリは従来の2~3倍の長さに伸びており、深い情報ニーズへの対応が求められています。

単純なキーワード対策だけでなく、より専門的・複合的な課題解決型コンテンツがSEO戦略の中核となりつつあります。

| 変化 | 内容 |

|---|---|

| 質問の複雑化 | 長文・多条件・探索的な質問が増加 |

| 必要な対応 | 深掘り・多角的な専門コンテンツの強化 |

| 戦略の転換 | 単一キーワードからトピック・意図ベースへ |

この流れに対応するためには、ユーザーの検索意図を多角的に把握し、要するに従来以上に専門性や網羅性を重視したコンテンツ設計が不可欠です。

引用・要約しやすい設計が重要

AIモードやAI Overviewsは、Web上の情報をAIが自動で抽出・要約し、回答を生成します。そのため、サイト側はAIが正しく情報を認識・引用しやすい構造設計が必須です。

見出しや構造化データ、箇条書き、FAQ形式など、情報の整理度を高める施策が引用率を左右します。さらに、LLMO(Large Language Model Optimization)と呼ばれる「AIに最適化された論理的構成や明確な出典表示」も、AI時代のSEO対策として重要性が高まっています。引用されやすい設計を意識することで、直接的な流入減を補い、新たな認知獲得や信頼性向上のチャンスが生まれます。

Google 検索全般と同様に、AI 機能にも基本的な SEO ベスト プラクティスを適用できます。具体的には、Google 検索の技術要件を満たすこと、検索ポリシーを遵守すること、信頼性の高い有用なユーザー第一のコンテンツを作成することなどの主なベスト プラクティスを重視します。

上記の通り、従来のSEOでも重要とされてきた技術要件を満たしたコンテンツ生成がAIO対策に繋がります。

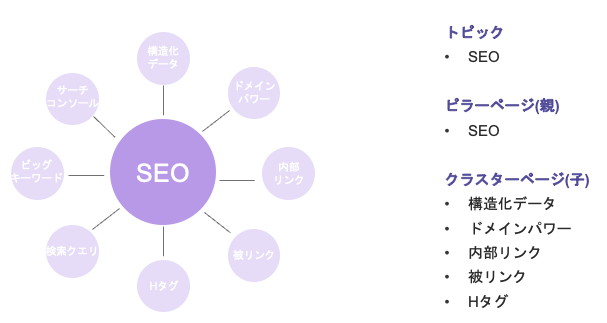

クエリファンアウトの考え方

GoogleのAIモードでは「クエリファンアウト」という技術が活用されています。これは、ユーザーの複雑な質問をAIが複数のサブクエリに自動分解し、それぞれをWeb上から検索・統合して総合的な回答を導く仕組みです。

たとえば「春休みに家族で楽しめる、予算15万円以内の温泉旅行」なら、「春休みの家族向け旅行先」「予算内のプラン」など複数の角度で情報を収集し、より網羅性の高い回答を実現します。

この技術の進化により、単一記事だけでなく、関連トピックの網羅性やサイト全体の専門性がSEO評価に直結するようになりました。今後は包括的な情報設計と、多角的なトピック展開を軸にSEO戦略を組み立てることが、AIモード時代における競争力の源泉となるでしょう。

トピッククラスターについて

Googleが公式に提唱しているわけではありませんが、トピッククラスターはSEO戦略の一種で、特定のテーマ(ピラーコンテンツ)とそれに関連する複数のコンテンツ(クラスターコンテンツ)を内部リンクで繋ぐことで、ウェブサイトの専門性と評価を高め、ユーザーの検索意図に対応するための構造です。

この戦略により、検索エンジンはサイトのテーマを理解しやすくなり、ユーザーはより関連性の高い情報を発見しやすくなるため、サイト全体の評価向上やユーザー体験の改善が期待できます。

Creative Driveの考え方

Creative Driveは真に重視すべきは自社サイトのトラフィックだけではなく、顧客や見込み顧客が、自社製品の購入に結びつくコンバージョンであると考えています。

もちろん、AIに適応したSEO対策も重要ししています。

具体的にはAIに選ばれる記事にするための、一次情報入力や構造化マークアップの対応です。

下記で一部紹介します。

具体的な機能

①構造化マークアップ対応

AIに引用されやすいFAQの構造化マークアップを自動で生成されるような仕組みをとっています。

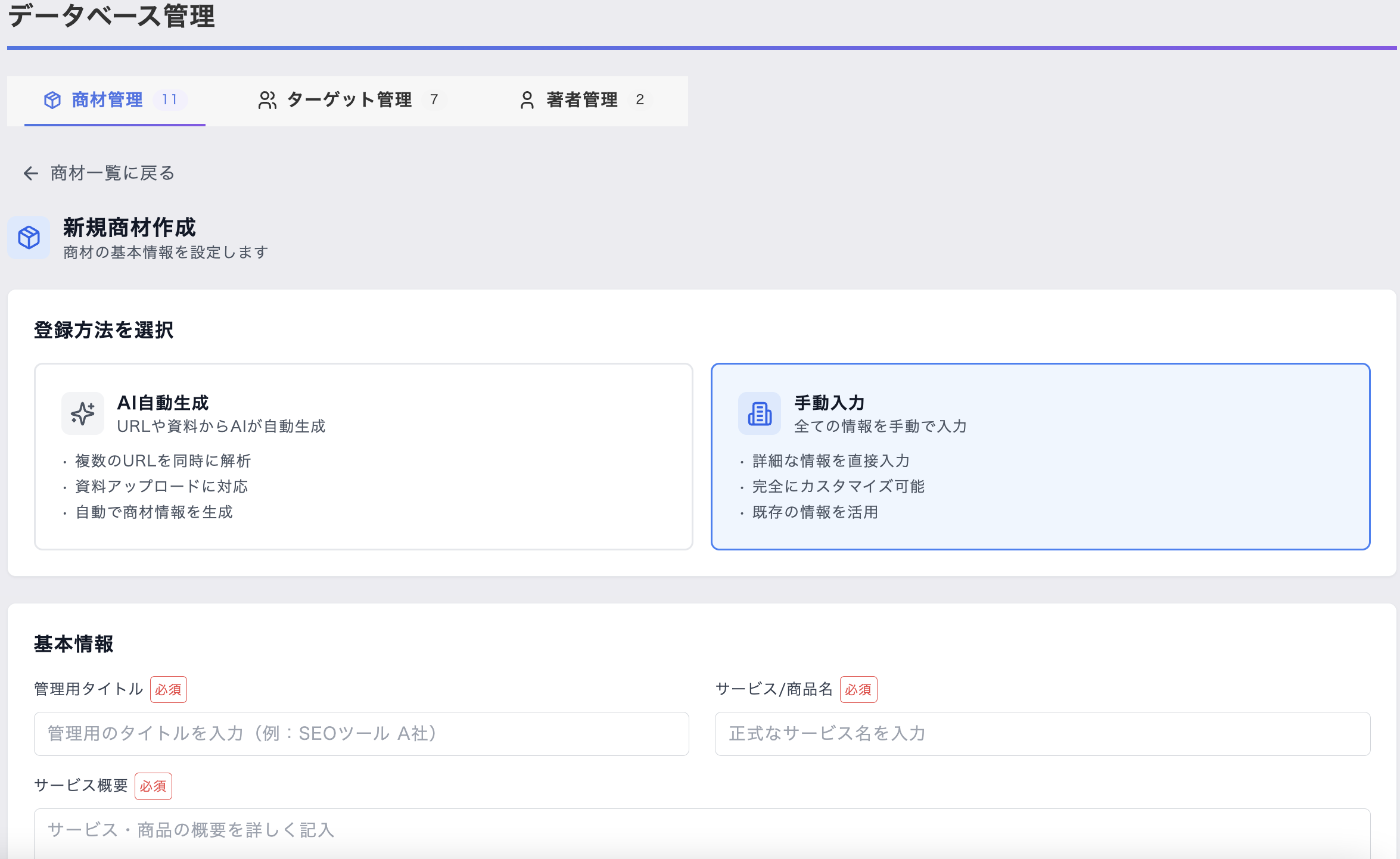

②一次情報・自社情報の入力

Creative Driveでは、自社にしか発信できない情報(一次情報)の入力を重要視しており、それらを効率的に入力できる機能を搭載しています。

自社商材のデータベースを作成することができ、基本情報・USP・課題解決方法・事例などをデータベース化することができます。

この機能でデータベース化した情報を、記事を生成する際に引用することで一次情報と商材の訴求を盛り込んだ記事を作成することが可能になります。

ご紹介したものは一部で、その他AIを意識したSEO対策、CVを重要視した機能もありますので、ぜひお問合せください。